Adottare un approccio strategico per rafforzare il core business e affermare la propria corporate citizenship

L'approfondimento con Federico Fioretto, imprenditore di seconda generazione ed esperto di Leadership, Strategic Sustainability & Conflict Transformation

27 Marzo 2017

Cosa significa sostenibilità e quali sono i pilastri che un’impresa deve rispettare per espletare al meglio la propria corporate citizenship?

La definizione “scientifica” sarebbe: La capacità di un’organizzazione di gestire in modo trasparente la sua responsabilità per la custodia dell’ambiente, il benessere sociale e la prosperità economica nel lungo periodo, rendendosene responsabile di fronte ai propri stakeholders”. Dopodiché c’è la pratica, da vedere caso per caso.

Ma voglio ricordare che non esistono aspetti separati della sostenibilità. Spesso sento parlare di “sostenibilità ambientale” o “ecosostenibilità”; mi spiace: non esiste sostenibilità su una sola delle tre “gambe” del principio. Il concetto di sostenibilità è olistico, ed è fondamentalmente eccellenza nella pratica d’impresa, cioè capacità di conciliare le esigenze di tutti gli stakeholder influenzati dalla propria attività. Può sembrare un traguardo lontano, ma la direzione è quella.

L’impresa dunque deve essenzialmente produrre valore per gli azionisti, il personale, i clienti, la comunità e così via. Anche l’ambiente fa parte degli stakeholders, perché è influenzato dall’attività dell’impresa e la influenza. Ad esempio, assicurare la continuità delle risorse necessarie all’attività dell’impresa mediante l’uso di materie ed energie rinnovabili – oppure meno materie e meno energia – è una pratica essenziale di business. Non si tratta di “essere buoni”, bensì di essere imprenditori eccellenti e dalla visione ampia e profonda.

Quali sono i benefici – e i potenziali rischi in caso di approccio non strategico – per le imprese che portano avanti pratiche di responsabilità sociale?

Potrei riassumere così: se usa un approccio strategico alla sostenibilità, l’impresa ha un orientamento agli utili; se usa l’approccio ordinario alla responsabilità sociale, senza integrarlo nel proprio “core business”, ha un orientamento ai costi. Nel primo caso la sostenibilità è un fattore di sviluppo, maggiori profitti e vantaggio competitivo. Nel secondo la CSR è un fattore di costo che deve trovare il proprio offset nell’efficacia propagandistica del reporting.

In breve, chi fa sostenibilità strategica potrebbe raccoglierne i frutti anche senza dire a nessuno che lo sta facendo. In pratica ciò non accade: la sostenibilità comporta orientare i rapporti con la filiera del valore in un’ottica di partnership, dunque molti stakeholder saranno coinvolti nelle attività. Inoltre, l’esistenza di specifici KPI per la sostenibilità, soprattutto i “leading indicators”, comporta attività di reporting che sarebbe un peccato non condividere.

L’impresa che fa CSR, invece, deve per forza pubblicizzare al massimo la propria “bontà” perché apparire “buona” è la sua sola possibilità di recuperare i costi sostenuti.

L’approccio non strategico oggi comporta rischi enormi, mortali; vi sono elementi di rischio per la business continuity che non possono essere ignorati:

- Limiti alle risorse e l’esigenza di assicurare la catena di approvvigionamento

- Politiche pubbliche di ambiente e sicurezza sempre più rigorose

- Orientamento degli investitori istituzionali: oggi i fondi orientati alla sostenibilità superano i 70 trilioni di USD quelli ordinari si restringono.

- Scarsità e selettività dei talenti: è sempre più difficile trovare e trattenere i collaboratori migliori.

- Pressione dei clienti, sia nel mondo B2C che in quello B2B.

Se per un certo periodo molte imprese hanno sposato la cosiddetta RSI/CSR come una possibilità di continuare nel “business-as-usual” attraverso operazioni sostanzialmente di pubbliche relazioni, questo oggi non funziona più. Oggi è il momento di fare “business-as-UNUSUAL”: innovare prodotti, processi e a volte l’intero modello di business.

Se usa un approccio strategico alla sostenibilità, l’impresa ha un orientamento agli utili; se usa l’approccio ordinario alla responsabilità sociale ha un orientamento ai costi. Nel primo caso la sostenibilità è un fattore di sviluppo, nel secondo un fattore di costo

Qual è a suo avviso il valore della filantropia, o più in generale del portare avanti un impegno a favore della comunità, per un’impresa?

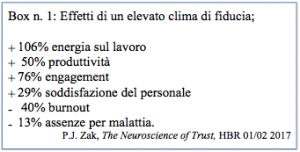

In assoluto, è immenso. Ma parlando di filantropia – cioè “amore per il prossimo” – d’impresa dobbiamo intenderci sul significato di “prossimo”. Chi è il “prossimo” dell’impresa? Sono i suoi stakeholder, a cominciare da quelli interni. Credo che la prima responsabilità sociale di un’impresa sia quella di creare un ambiente di lavoro che favorisca lo sviluppo e l’espressione del potenziale umano, sull’esempio dell’Olivetti di Adriano: un’azienda che valorizzava le persone in senso olistico e ne curava benessere e sviluppo non solo lavorativi. Ciò facendo, ottenne straordinari risultati di business: la Olivetti creò il Personal Computer, il P101 usato dalla NASA che portò l’Uomo sulla Luna, il primo computer mainframe interamente transistorizzato, l’ELEA 9001, e realizzò per anni utili straordinari. Venendo al presente, è di due mesi fa la pubblicazione su Harvard Business Review di una ricerca sul livello di fiducia all’interno dell’impresa che riporta risultati straordinari ad esso direttamente proporzionali (Vedi Box n. 1)

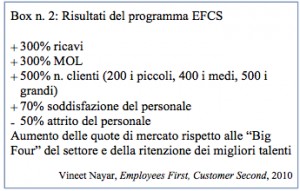

Nel suo libro sull’approccio centrato sulla valorizzazione dei dipendenti adottato per rilanciare l’azienda, l’ex CEO di HCLT, una grande impresa dell’IT, riporta prestazioni eccezionali (Vedi Box n. 2).

Serve altro per dire che mettere al centro dell’attività d’impresa l’amore (filia) per l’Uomo è un’eccellente pratica imprenditoriale?

Ciò fatto, si potranno mettere a frutto le capacità di gestire processi complessi e utilizzare al meglio le risorse peculiari dell’impresa. Credo perciò che il secondo atto di filantropia proprio di un’impresa possa essere il mettere in opera tali capacità per generare sostenibilmente valore per tutti i propri stakeholders: prosperità economica, prodotti e servizi realizzati con risorse rinnovabili, favorendo il benessere e l’espressione del potenziale dei propri collaboratori, che rispondono a reali bisogni dei clienti e nel rispetto dell’ambiente. Se l’impresa svolge bene il suo core business, in modo etico e implementando la sostenibilità strategica, non avrà bisogno d’altro per essere un buon “corporate citizen”. Tuttavia, offrire le proprie capacità e risorse eccedenti alla comunità potrà sempre essere un buon “terzo atto”, ma solo dopo aver svolto pienamente i primi due.

Vede aspetti specifici per un business di famiglia – in particolare in occasione di un passaggio intergenerazionale?

Rammento ancora Olivetti: per lui l’impresa doveva essere di proprietà, 25% ciascuno, della famiglia fondatrice, dell’Università più vicina, dei Lavoratori e della Comunità locale. Al di là delle percentuali, l’impresa sostenibile è una ricchezza della società, perché genera valore per tutti. Dunque credo sia responsabilità della famiglia trattarla come tale e non come un elemento del proprio patrimonio, come un deposito titoli o una proprietà immobiliare. Troppe imprese muoiono, con impoverimento della società, perché trattate così: da “stipendificio” per i parenti.

In un passaggio di generazioni, a mio avviso, è responsabilità di chi lascia capire se e chi in famiglia potrà continuare a generare valore per gli stakeholder, oppure se è il caso di “passare la mano” ad altri, al di fuori della famiglia, per preservare la funzione sociale dell’impresa. Io stesso sono un imprenditore di seconda generazione: nella mia famiglia abbiamo praticato questi principi e hanno funzionato bene. Parimenti, bisogna esser sempre pronti, se l’impresa necessita crescita o risorse superiori alla forza della famiglia per svolgere la sua funzione sociale – rispondere ai bisogni degli stakeholder – a fare un passo indietro. La società deve essere fiera e grata a famiglie del genere. Così come dovrebbe stigmatizzare quelle che impoveriscono gli stakeholders per la propria avidità.

Quanto è importante il concetto di leadership nelle organizzazioni del settore sociale? Quali consigli darebbe alle persone alla guida di queste organizzazioni al fine di implementare sane dinamiche di leadership all’interno delle loro realtà?

Gestire un’ONG è difficile come e più di un’impresa, perché generalmente si lotta con risorse cronicamente scarse. Servono competenze, tra cui quelle migliori della leadership come la capacità di fare squadra, far crescere i collaboratori, trasformare i conflitti, delegare, motivare, stimolare e mettere a frutto i talenti diversi di ciascuno. Ma servono anche accurate competenze di gestione e programmazione. In breve, servono dei supermanager, anche per le piccole associazioni.

La mia esperienza nel “terzo settore” è che vi è spesso, soprattutto nelle piccole, una certa ritrosia a investire nelle competenze, come se svilupparle e prepararsi fosse superfluo rispetto all’avere “buoni propositi”. Ho visto molte belle iniziative fallire per mancanza di competenze di base.

Credo potrebbe essere un buon servizio da parte dei donatori accompagnare i finanziamenti alle ONG con una formazione, anche obbligatoria, sulle skills base: leadership, comunicazione, trasformazione dei conflitti, progettazione, gestione, monitoraggio e miglioramento continuo delle iniziative. Sarebbe, oltre che un valido aiuto alle associazioni, un’utile forma di auto-assicurazione che le risorse donate saranno utilizzate in modo efficace ed efficiente.

Come raccomandazione ai leader di queste realtà sociali, direi prima di tutto di valutare bene le proprie capacità e risorse, stabilendo obiettivi raggiungibili e non sottovalutando l’utilità anche di piccoli contributi al bene comune. Per crescere c’è sempre tempo. Suggerirei anche di non focalizzarsi solo sul bisogno di risorse economiche: sviluppando competenze è possibile fare di più a parità di risorse.

Infine, suggerirei affettuosamente di tenere sempre ben in vista e in priorità gli obiettivi dell’organizzazione, lasciando da parte per quanto possibile i propri ego. Troppo spesso progetti validi falliscono per conflitti fra personalità che hanno dimenticato perché stavano insieme. E questo è davvero triste.

Potrebbe essere un buon servizio da parte dei donatori accompagnare i finanziamenti alle ONG con una formazione, anche obbligatoria, sulle skills base. Sarebbe, oltre che un valido aiuto alle associazioni, un’utile forma di auto-assicurazione che le risorse donate saranno utilizzate in modo efficace ed efficiente